開院して30年以上経ちましたが、日々の診療以外にも様々な出来事がありました。

これからも色々なことが起こると思いますので、この「院長コラム」でブログ風に紹介してゆきたいと思います。

趣味のこと、四季の移ろい、思わず感激したこと、初めて知ってびっくりしたことなどをなるべく画像を添えて掲載しますので、ご覧になってみてください。

開院して30年以上経ちましたが、日々の診療以外にも様々な出来事がありました。

これからも色々なことが起こると思いますので、この「院長コラム」でブログ風に紹介してゆきたいと思います。

趣味のこと、四季の移ろい、思わず感激したこと、初めて知ってびっくりしたことなどをなるべく画像を添えて掲載しますので、ご覧になってみてください。

先日、娘の勤める会社のホテルのプレオープンに誘われて出雲まで行って来ました。

リノベーションしたホテルとはいえ、広くて快適で、特に温泉は最高でしたし、奮発したカニづくしの夕食、地酒も申し分ありませんでした。

何よりも素晴らしかったのは、到着した夕方に足を運んだ日御碕の夕陽で、人々が黙って立ち尽くしているのがとても印象的でした。

翌日はあいにくの風雨でしたが、海をよく見ると沖の防波堤は大にぎわいです。

釣りをする人間て本当にバカですね。

写真のカボチャの名前わかりますか。

赤いのが「コリンキー」、細長いのが「バターナッツ」です。

まず「コリンキー」はどうやって食べても美味しく、まだ若い実はそのままスライスしてサラダが最高ですし、漬物もコリコリして絶品です。

もちろん赤く熟したものは煮ても天ぷらなどでもホクホクして美味しいのですが、収量が少ないのが残念です。

「バターナッツ」は読んで字の通り洋食向きで、ポタージュスープやグラタンにするとたまりません。

わが家では皮を容器にしてグラタンにしています。

何よりもものすごい収量で、写真は今年の収穫のほんの一部ですが、美味しいので職員が全部持って帰りました。

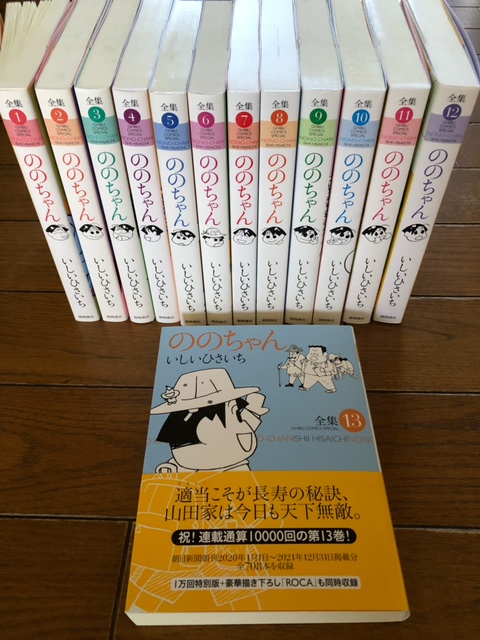

朝日新聞の朝刊に随分前から『ののちゃん』という4コマ漫画が毎日掲載されていることはご存知でしょうか。

岡山県玉野市出身のいしいひさいち氏が描いているのですが、『がんばれ‼タブチくん‼』や『おじゃまんが山田くん』を描いた人と言えばよくわかるかもしれません。

毎日毎日、あれだけくだらないことを思いつけるというのは、まさに才能だと思います。

手塚治虫文化賞や菊池寛賞など数々の賞を受賞していますが、彼は間違いなくイグノーベル賞をもらえる天才です。

この新聞の記事そのものは大嫌いですが、この4コマ漫画のためだけにずっと取り続け、毎朝大笑いしています。

ということで、なんと既刊の全13巻をまとめ買いしてしまいました。

笑いは健康の源ですものね。

2001年10月、高校山岳部のOB達とヒマラヤトレッキングに出かけました。

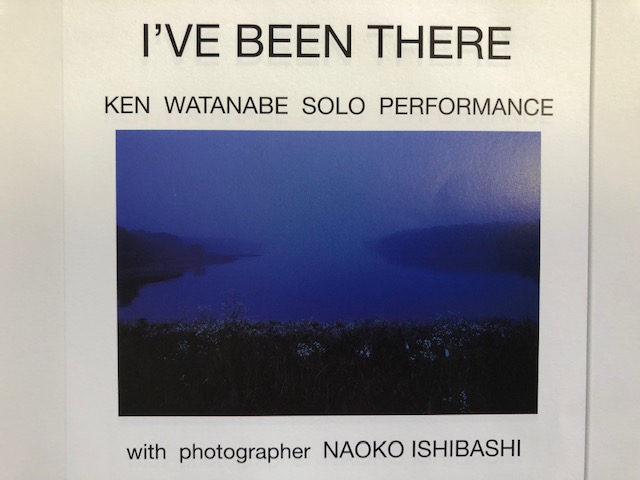

一緒に行った仲間の中に、大先輩(故人)とその娘さんがいましたが、その娘さんはその頃既にプロのフォトグラファーでした。

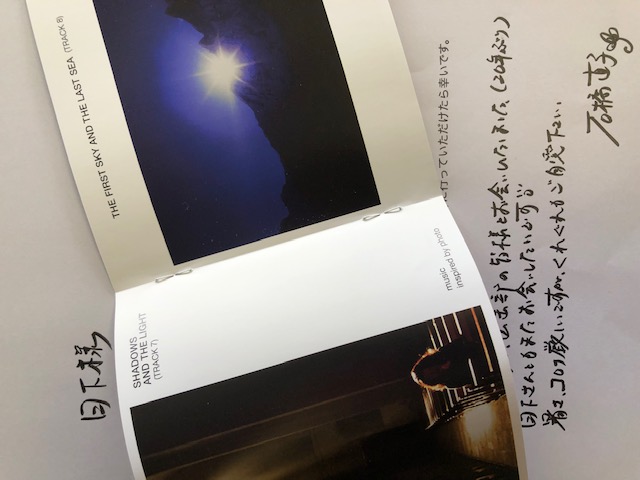

石橋直子さんという方で、最近、ジャズフュージョンの渡辺健さんと一緒に写真と音楽のコラボCD『I'VE BEEN THERE』を発売しました。

渡辺さんは国内フュージョンバンドの先駆けであるPRISMのオリジナルメンバーで、有名なベーシストです。

曲はとても静かに流れ、「光と影が漂う時間に溶けこんで行く」写真とよくマッチしています。

私には月光に音があるならこんな音楽かもしれないと感じられました。

写真の昆虫は本物に見えますが、実はこれは全て作りものです。

自在置物といって、金属で動物を作り、しかもその関節は自在に動かすことができるというものです。

これは江戸中期に明沈派の甲冑師によって創始され、明治になってからは京都の冨木家の工房で代々作製されて来ました。

一門最後の冨木宗行師の晩年に、弟子としてその技術を受け継いだのが満田晴穂さんです。

骨董品の自在置物はときどき目にしたことがありましたが、彼は現代のしかも42歳という若い工芸師です。

先日、生口島の平山郁夫美術館で作品展が開催されているので、行って来ました。

それはもう素晴らしい完成度で、かつての昆虫少年は狂喜乱舞です。

触ってみたい!動かしてみたい!と思いましたが、残念ながらもちろんそれはかないませんでした。

写真OKなのであちこち走り回って撮影して帰りました。

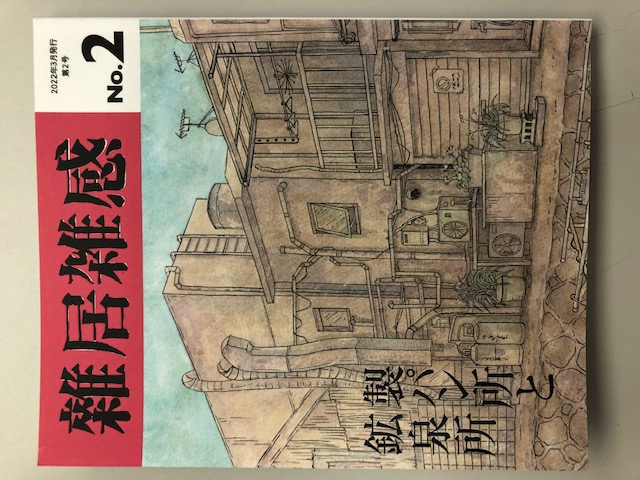

一昨年の11月に『雑居雑感』という雑誌の創刊号を紹介しましたが、このたび第2号が発刊されました。

今号は向島の兼吉地区で昔ながらの技術を守っている製パン所と鉱泉所が紹介されています。

最近はサイクリストにも評判で、様々なメディアで紹介されていますが、本書では現在に至る物語がつづられており興味深く読ませてもらいました。

この雑誌は「古本屋・弐拾dB」という久保の路地裏にある古書店が発行しています。

このお店は夜の11時から夜中の3時までの間営業し(土・日は日中営業、木曜日は定休日)、日中は三軒家にある「ミリバール」というもう一軒の古書店を開いているそうです。

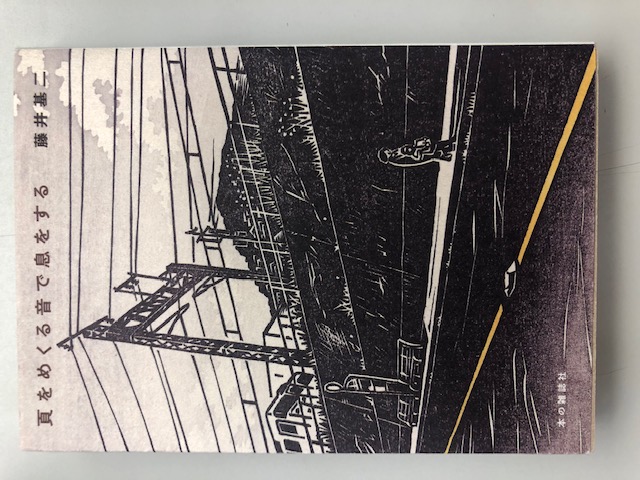

この古書店店長の藤井基二さんが「本の雑誌社」という出版社の「Web本の雑誌」に投稿した原稿をメインに、同社から『頁をめくる音で息をする』という本を出しました。

中原中也の詩を愛するかなり繊細な心の青年かと思いましたが、どっこい話好きでみんなに愛される方のようです。

夜中には行けませんので、一度週末にでも覗いてみようと思っています。

本日、やっと広島県にも梅雨入り宣言がありました。

昨年より1か月遅れ、一昨年とほぼ同じです。

ゴールデンウイーク前から始まった夏野菜の植え付け、種蒔きが終わり、一段落したところです。

野菜によって収穫時期は大きく異なり、キュウリ、ナス、ズッキーニ、オカヒジキなどはもう食卓を賑わせています。

まだ、冬野菜のジャガイモが沢山畑に残っていて、これから梅雨の合間を縫って収穫しなくてはいけません。

雨は嬉しいのですが、これからは毎日が草と病気と虫との闘いです。

また、同じ野菜ばかり沢山収穫するので、嫁さんはこれをいかに美味しく料理するかの闘いです。

心から感謝しています。

先日、本当に久し振りに海釣りに行って来ました。

釣果は恥ずかしくて言えません。

だだ、キャビンに入らず寒さに耐えていると素晴らしい光景を目にすることが出来ました。

尾道水道の夜明けです。

恐らく尾道に住んでいる方でもこの光景を目にすることは余り無いのではないでしょうか。

釣りをする人間の特権です。

今年も海釣りのベストシーズンがやって来ました。

しかし、悲しいことに今年は町内会長を引き受けてしまい、それどころではなくなってしまいました。

会議や行事が目白押しで、最近の日曜日は環境整備(溝掃除)やシティークリーニング(藤井川の草刈り)があり、さすがに責任者の私が放り投げて釣りにも行けませんでした。

釣りに行った仲間からはご覧のような写真がLINEで送られて来るので心中穏やかではありません。

とほほほ・・・

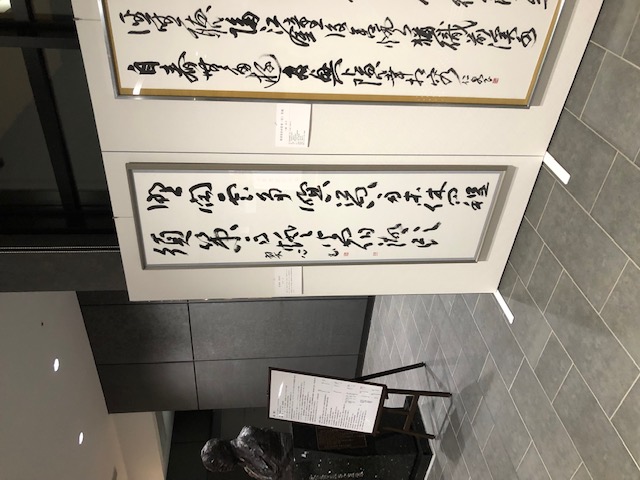

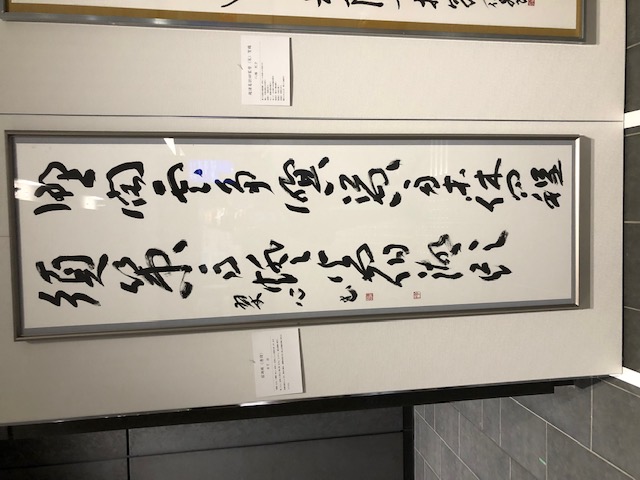

先日、広島県医師会館で会議があったので、少し早く行って「第53回広島医家芸術展」を観て来ました。

夕方なのでちらほらしか人がいませんでしたが、今年も私の作品が特別招待出品といっしょに会館入り口に展示されているので、大変恐縮してしまいました。

4月24日(日)まで広島県医師会館1階ホワイエにて展示していますので、広島に行くことがあればご覧になって下さい。

『野濶(ひろ)く雲瞑(めい)を争い、

江空しくして雨未だ休(や)まず、

程(てい)を問いて須らく馬に策(むち)うつべし、

燈火湖頭に宿す』